投稿者アーカイブ

温泉宿すぎる滞在型 Ruby イベントの会場 in ストックホルム

ブルガリア在住の同僚が6月15日から行われる Nordic Ruby というカンファレンスに行くというのを目にして何気なくリンクをクリックしたのですが、驚いたことに会場が半端なく和風でした。

スウェーデンのストックホルムにあるその施設の名称は、「やすらぎ(Yasuragi Hasseludden)」。Japanese Spa という説明文や写真から見ても、どうやらかなり温泉旅館な施設のようです。

カンファレンスが開かれる会議室の名前は「Fuji」。ディナーのメニューは日本食。イベントのブログには、「パートナーもご一緒にどうぞ」とか「マッサージトリートメントもいかが?」とかいうエントリーもあり、非常に楽しそうな雰囲気です。

Nordic Ruby は2010年から行われているようで、2日間の滞在型イベントとして毎年 Pivotal Labs や Engine Yard、Heroku、Github といったチームからスピーカーを招いています。来年は同じ会場ではないかもしれませんが、スケジュールもなかなか面白そうですし、チェックしてみてはいかがでしょうか?当サイトでも先日取り上げた Funconf といい、ヨーロッパの Tech 系イベントの優雅な方向性には今後も注目して行きたいところです。

過去のイベントの写真は Flickr 検索から見られます。今年は浴衣を着た Rubyists たちの写真が上がってくるのかもしれません。

eBay でヒドいデザインの方がコンバージョン率が高かった、という話

先日日本のWEBデザインが2003年で止まっていると話題にという記事で楽天のサイトなどのことが取り上げられていましたが、これを読んで思い出したポッドキャストインタビューがあったので一部抜粋してみます。

このインタビューはスタートアップ向けレクチャーイベント ZURBsoapbox シリーズのひとつ。昨年11月に、「サンフランシスコでの投資とギークな日々の20年間」といったタイトルで 500 Startups 代表のエンジェル投資家デイブ・マクルーア氏が語ったものです。

「チームのメンバーに求める特徴は?」という客席からの質問のデザイナーの部分について、彼はこのように答えていました。

一緒に働くのが辛いデザイナーもいた。自分はなんでも知ってる、みたいなデザイナーと働くのにはほんとに苦労した。デザイナーと口論したいわけじゃないんだ。俺が見たいのは数字とお客さんの利用例。そして何がうまくいっているのかを突き止めたい。あんたがありえないほどキレイだ!とか思ってても、何の役に立つ?

eBay ではデザインがヒドいほうが実際はコンバージョン率が良いっていう場合がたくさんあったのはすごくはっきりしてたと思う。多分 eBay の世界のお客さんは節約するためにあのサイトに行ってて、見た目がキレイすぎると値段が高いんじゃないかと思ったのかもね。

社内での一論として、ちょっとくらいとっ散らかってたほうがお買い得に感じられるんじゃないか、っていうのがあった。少なくとも俺の直感はそういうことだった。

これに続けて彼は、「ただのデザイナーではなく、ユーザビリティとコンバージョンに注力できて、プロダクトとプログラマーとうまくつきあっていきながらこういうコンセプトをひねり出してくれるような人材」が必要だ、と言っています。

過去の資産や Web 上の既存 UI に慣れているユーザーを多数抱えている eBay がモバイル対応の舵取りに悩んでいる状況については先日取り上げましたが、そういった状況が存在する以上、マクルーア氏の思い描く理想のデザイナーが増えてきたとしても「2003年で止まっている」ようなサイトはきっとすぐには変わらないでしょう。ただそのことがビジネスに利益をもたらしているのなら、彼の言う「ただのデザイナー」が美しいと感じないビジュアルデザインも投資家にとってはもちろん正しい回答であると言えます。

マクルーア氏も「プリマドンナ(みたいにお高くとまった)デザイナーはいらない」と言っていましたが、自己表現のエゴではなくサイトやサービスの目的に心から共感し、「このサイトが最高にうまく機能するためのデザインをしたい!」という姿勢がデザイナーに求められていくのかもしれませんね。

via Dave McClure’s ZURBsoapbox

追記

- お察しいただけた方も多かったゆえに反響を頂いていると思うのですがあえて明確にしておくと、ここで「ヒドいデザイン(原文では “shitty design”)」と書いているのは「ビジュアルデザインがキレイではないダサいもの」というような意味です。

- かっこいいWEBは物が売れるのか | More Access,More Fun! からもリンクして頂きましたがあわせてどうぞ。

CoderDojo Tokyo #1 と創始者ジェームズ・ウェルトン氏来日のまとめ

このサイトでも何度か取り上げてきた子供たちにプログラミングを教える国際的「道場」の CoderDojo。国内ではこれまでにも CoderDojo Tokyo #0、#0.5 として何度か開催されており、日曜日にはアジア初の正式開催となる「CoderDojo Tokyo #1」が新宿の東洋美術学校にて行われていました。そのレポートがブログや Togetter に上がっています。

- こどもたちにプログラミングを教える CoderDojo Tokyo #1 を開催しました – 僕は発展途上技術者

- 白熱コーダー道場!with James Whelton – エコシステムについて考えるブログ

- CoderDojo Tokyo #1 James Whelton in Tokyo – Togetter

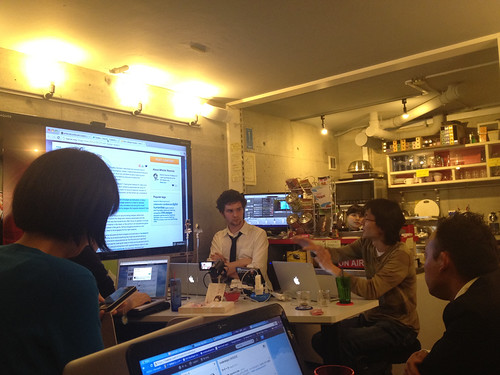

また、その翌日には下北沢オープンソース Cafe にて CoderDojo 創始者の一人であるジェームズ・ウェルトン(@jwhelton)氏がプロジェクトについての説明や質疑応答を行いました。Ustream での録画もありますが、以下、日本語でご紹介します。

CoderDojo Tokyo 開催までの経緯

- 以前から息子さんと Scratch などでのゲーム開発をやっていた石原さん(@jishiha)と、当サイトに載っていた記事を見て興味を持った OSSCafe の河村さん(@cognitom)が「東京でもやりましょう!」ということになり、#0 と #0.5 を企画・開催。

- 東洋美術学校の中込さん(@daisukenakagome)が同じタイミングでジェームズに連絡をしていたことも重なり、東京で3回目の「道場」として日曜日のイベントを開催。13人の子供に加え、サポートや保護者・見学者として大人も多数参加し、創始者のジェームズもアイルランドから来日。

- CoderDojo Tokyo #1 では Scratch、HTML、Squeak Smalltalk の3ストリーム体制。Codecademy の

JavaScriptHTML レッスンも使われた。

CoderDojo の起源と成長

(一部、CoderDojo のサイトからの説明も加えています)

- もともとプログラミングを独学で勉強していたジェームズが iPod Nano で動画やゲームが使えるようにしたハックで注目を得たのがきっかけで、当時通っていた PBC コーク高校の友人などにコーディングを教え始めた。これが、2011年の初めごろ。

- その後、起業家・慈善事業家であるビル・リャオに出会い、2011年6月、初の「CoderDojo」をアイルランド、コークのナショナル・ソフトウェア・センターにて開催。大きな成功を収める。

- 全世界には70以上、アイルランドの首都ダブリンだけでもすでに23の道場があり、毎週のように各地でイベントが開かれている。すでに200人の子供が空席待ち中とか。

- 今後はコミュニティサイトその他のインフラを整え、Dojo を開きたい人が楽によりよいリソースを手に入れられるようにするための活動にも力を入れていきたいとのこと。

ジェームズのビジョンと姿勢

「高校生の時は勉強もスポーツもできなかったし、ギターもうまく弾けない、でもコーディングが好きだった」というジェームズは若干19歳。学校ではコンピューターのクラスもなかったし、自分で試行錯誤しながら学んできたので、教えてほしいという若者がいたら手を貸してあげたいと思ったとのこと。

生徒のリピート率は全体で7−8割という高い数値だそうですが「また来たい、と自ら思わない子はそれでもいい。学校でパソコンのクラスがあれば落第しない程度の貢献ができたかもしれないし」とも言っていました。そんな彼だからこそ、押し付けがましくなく子供たちの興味をうまく伸ばしてあげる CoderDojo のスタイルができあがったのだろうと納得させられました。運営方法のコツなどは、@yasulab さんの「僕が見聞きしたCoderDojoの運営ノウハウ」という記事にまとめられています。他人に何かを教えてそれをさらに広範囲に共有していくための大事なポイントが要約されているので、IT系勉強会に限らず役に立つ内容ですね。

関連リンクなど

次回は5月13日に「CoderDojo Tokyoのメンターが集まって、これからの作戦会議をしようというイベント」が下北沢にて予定されているようです。他の地域でやってみたい!という方の相談も受け付けているそうですので、興味がある方は Facebook ページからメッセージを送ってみてはいかがでしょうか?

- 「CoderDojo おとなの部」Ustream 録画: その1、その2、その3、その4

- @CoderDojoTokyo Twitter アカウント

- Tokyo CoderDojo Facebook ページ

想像以上にモダンな英国政府のデジタルデザイン指針

英国の行政サービス情報サイト direct.gov.uk の次バージョンで使われているデザイン上の指針をまとめた Government Digital Service Design Principles(政府デジタルサービスデザイン指針)がアルファバージョンとして公開されています。政府のサイトとして当然といえば当然ですが、現代的で大事なポイントを押さえていますね。

現在すでに採用されている7つの指針をベースにした新しい指針は以下のとおり。

- 政府のニーズではなく、人々のニーズからスタートすること。

- Do less – 本当に必要なものに集中すること。

- データを使ってデザインすること。

- シンプルにするために大変な仕事をちゃんとやること。

- イテレーションにイテレーションを重ねること。

- 国中の誰もが使えるデザインを。

- コンテキストを理解すること。

- ウェブサイトではなく、デジタルなサービスを構築すること。

- 均一性ではなく、一貫性を大事に。

- オープンにすること。それが、改善につながる。

シンプルなことばと実例を含めて紹介されているこのページもなかなか良い例になっていると思いますし、検索やタグを全面に出した新しいGOV.UK のベータ版と、大量の文字が目立つ現在のサイトを比べてもだいぶ改善が期待できそうで楽しみです。

大層な指針を掲げるだけではもちろん何の意味もありません。しかし、ベータサイトを通してフィードバックを募り(メールや GetSatisfaction から意見を送れます)このリニューアルプロジェクトを成功させることで、彼らの目指すものが実現されていくプロセスから学べるものはありそうです。

もしあなたが政府のサイトをデザインするとしたら、どんな指針が重要だと思いますか?

2012年版「間違ったソフトウェアの売り方」

Alex Payne 氏の書いたブログ記事、「How Not To Sell Software in 2012」になるほど、と思ったのでご紹介。無料やオープンソースではないソフトウェアの場合特に、購入のプロセスが「最高に簡単 (as easy as humanly possible)」じゃないとお客さんはどこかに行っちゃうよというお話。

- セールス電話とか Webinar とかやめて。そういうことやる代わりに、サイトに全部情報のっけてね。

- トライアル版がなかなか手に入らないのって困るよね。すぐに試せなかったら、あきらめて次に行っちゃうよ。

- 価格をはっきり書いてくれなかったり、値段で駆け引きするのとかありえない。他のお客さんに聞けば、いくら払ったかすぐ分かるんだから。

- プロダクトの大事な情報がホワイトペーパーのドキュメントファイルにしか書いてないとか、どういうこと?PDF じゃなくて、Flash じゃなくて、Silverlight でも ActiveX でもなくて、サイト内に HTML で書いてよ。

- メールマガジンに自動で登録するって、何?だいたい、お金を払う段階までメールとかの個人情報を聞く必要ないよね。

- プロダクトの動作について詳しく技術者に質問したいのになかなかできないと萎える。フォーラムがなかったら多分他の人が作るだろうし、そうなったらコントロールなんてあったもんじゃないよ。

- クレジットカードも用意してるし、PayPal も Google Checkout も Amazon ペイメントもアカウント持ってるのに、お金払うのが面倒なのはどうよ。他の送金方法って、ちょっとないよね…(訳注: 国内の場合、その他の一般的な送金方法に対応していない状態。海外のお客さんターゲットの場合は参考に)

- 頼んでもないのにスパム電話とかメールとか言語道断。プロダクトが良くできてて必要なものだったら、そのうちきっと見つけるから心配なく。

彼によると、成功しているのは例えばこんなところ。

- Urban Airship、Resumator、PagerDuty、Expensify、Duo Security は価格がはっきりしていてすぐに登録できる。

- Skype のサイトは機能がよく分かるように作られている。

- Google Apps for Business のダッシュボードとカスタマーサービスはひどいけど、価格がわかりやすいのとすぐ登録できるのは良い。

- Datameer はカンペキとは言えないし、サイトに余計な文言も多いけど、すぐにトライアル版が使えるところはナイス。

失敗例には、価格や情報がサイト上で分かりにくかったり、トライアル版のダウンロードや申し込みに電話が必要だったりするサービスが並んでいますので、興味がある方は原文のリンクをたどってみてください。

締めに Alex 氏は「僕はお金を払いたいんだ。必要以上にややこしい購入プロセスは、競合他社の存在よりももっと高いバリアになってるかもしれないよ」 と書いています。

キャパシティなどの事情によってお客さんをフィルターする目的でプロセスを面倒にするというサービスもあるとは思いますが、そうでなければサイトの作り方や購入フローの参考にしたいですね。成功例に挙げられているサイトは英語ですが、ことばが読めなくても分かりやすいというのが感じられると思います。

シンプルで美しいクロスブラウザのプレゼンテンプレート

コードや写真の入ったプレゼンをさくっと作りたいけど、デザインやプレゼン作成ソフトの扱いに頭を悩ませてしまうという方は、「Shower」という HTML ベースのプレゼンテンプレートを使ってみてはいかがでしょうか。

ロシアの Vadim Makeev(pepelsbey)さんが公開しているこのテンプレートセットは、クロスブラウザ・シンプルさ・編集のしやすさなどが特徴で、HTML をベースとして CSS、Web フォント、JavaScript などが含まれています。

コードのサンプルが表示しやすそうなのがいいですね。

pepelsbey.github.com/shower にデモページがあります。

- スライドをクリックすると、プレゼンテーションモード(フルスクリーン)に

- 矢印キーでナビゲーション

Escをクリックすると一覧モードに

以下のように、一覧形式またはフルスクリーンいずれの状態にでもプレゼン内の個別ページにリンクを貼ることができます。

- http://pepelsbey.github.com/shower/#CodeNotes(一覧形式)

- http://pepelsbey.github.com/shower/?full#CodeNotes(フルスクリーン)

データは Github にて MIT ライセンスで配布されています。現在使っているプレゼン作成ツールに満足していない方は、次回プレゼンをする機会に試してみては?

先週のA-Listersまとめ #11

このサイトは今週でオープンから3ヶ月目を迎えます。先週はひと休み的な週となり公開本数は少なかったですが、過去の記事にも引き続き安定したアクセスがありました。そこで人気のあった記事に加え、これまでのアクセスに関するデータを紹介してみます。

Google が私たちの記憶の仕組みを変えている、という話

先週アクセスを集めたのは、記憶とインターネット検索に関する調査結果についての記事でした。この話題は英語・日本語ともに他のニュースメディアやブログでも多数取り上げられていたようです。Google 検索をはじめとするオンラインアクティビティが私たちに与える影響についての注目度が伺えました。

Cloud.comというドメインはいくら?

そして、Citrix Systemsによる「cloud.com」ドメインおよびブランドの買収についての記事もよく読まれていました。もともと英語圏のネットユーザーの間ではかなり一般化した「Meetup」という言葉を広めたサービスであるMeetup.comの共同創業者が保有していたということで、サービスの命名やブランディングに対するセンスもスタートアップには欠かせないものだと思わせられました。

当サイトの過去3ヶ月のアクセス関連データ

A-Listers.jp サイトではこれまでに131件の記事を公開し、9万弱のページビューがありました。そのうち人気があったのは以下のとおり。

アクセスランキング

- 致命的すぎるバグがgithubで話題

- 大企業はソースコードの管理に何を使っている?

- プログラマはプログラミングをしていないという現実

- データベースの間違った使い方10項目

- ORMがアンチパターンである11の理由

- 5歳の女の子が製作したFlashゲームが話題に

- わがままなプログラマにならない為の10のルール

- 私がオープンソースに参加しない理由

- iCloudがMSのAzureとAmazon S3を使っているらしい

- 美しすぎるギークと行くEverNoteのオフィス

リファラ

アクセス元を表すリファラランキングは、ブックマークサイト、Twitter、フィードリーダー、検索、Facebook という結果になりました。

- はてなブックマーク

- Google Reader

- Livedoor Reader

- Google 検索

当サイトへのアクセスははてなブックマークのリンクからのものが現在一番多いようです。ちなみにそのうち、「IT」のホットエントリーからが4分の1程度を占めています。また、先週くらいからGoogle+のリファラも徐々に増えてきています。

検索キーワード

これまでの3ヶ月間で当サイトへのアクセスの際に使われた人気キーワードはこのような結果になりました(リンク先はサイト内の関連記事)。

サイトへの反応は投稿者にとっても興味深いデータです。今後もサイトへのご感想、ご要望お待ちしています。Twitter やお問い合わせフォームをぜひご利用ください。

Google が私たちの記憶の仕組みを変えている、という話

インターネットが人々の行動や心理に作用しているという話はすでにたくさんあり、今更驚くべきことでもないかもしれませんが、コロンビア大学の学生による研究で、Google 検索が私たちの記憶に影響を与えているという結果が出たそうです。

研究者のベッツィー・スパローさんによると、

Our brains rely on the Internet for memory in much the same way they rely on the memory of a friend, family member, or co-worker.

私たちの脳は、友だちや家族、同僚の記憶に頼るのと同じような感じでインターネットにも頼っている。

ということですが、自分の感覚に照らし合わせてもなるほどと思います。脳は覚えている必要はないことは忘れてしまうと言いますが、過去の体験からインターネットにあることは忘れてもいいという信頼が築けるほどまでにネットの存在が大きくなったということでしょうか。

ベッツィーさんはさらに、この研究結果は「ネットのやり過ぎは良くない」といったような警告というわけではないとし、

Perhaps those who teach in any context, be they college professors, doctors, or business leaders, will become increasingly focused on imparting greater understanding of ideas and ways of thinking, and less focused on memorization.

大学教授、医者、ビジネスリーダーなど教える立場にいる人達は、暗記より考え方の理解方法を伝授する方にフォーカスしていくようになるかもしれない。

と言っています。研究紹介のページには動画もありますので、気になる人はどうぞ。

Via Google rewiring the way we remember, study says (CNet News Health Tech)

先週のA-Listersまとめ #10

An Update is Available for Your Computer by stickycomics.com

暑い日々が続きますが皆さんお元気でしょうか。それでは月曜ということで、先週アクセスや反応が高かった記事をご紹介していきます!

主に開発に使うマシンは?

先週反響が多かったのはこの記事でした。アンケートへも100票以上の投稿があったので、Hacker News の結果と並べてみました。

「開発に使うマシンは?」アンケート結果

Mac ノートと答えた人がどちらも4割弱でほぼ重なっているのが一番興味深いところでした。「カンファレンスに行ったらみんなMac」というのもなるほどといった感じです。また、当サイトの回答者のほうがデスクトップマシン利用率がやや高く、逆に Linux は Ask Hacker News での回答者に人気という結果となりました。

“美しすぎるギーク”が教えるGoogle+を1.75倍楽しむ方法

Google+ でペットと一緒に hangout ビデオチャットすると楽しいよ!というベロニカの記事も人気でした。

ベロニカは現時点ですでに8500人のフォロワーを集め、ちょっとした投稿をするたびにコメント・+1・共有の数が数十、数百個となっています。現在25位に位置する彼女を含め、Google+上での人気ユーザーランキングに掲載されているような超ヘビーユーザーたちが、ソーシャルネットワーキングサービスの使われ方にこれからどのように影響を与えていくのか気になるところです。

MongoDBは新たなMySQLなのか?

MySQL の大規模なスケーリングについては色々と話題になっていますが、その議論を取り上げた記事も先週アクセスを集めました。

この記事に興味を持った方は、Publickey の「NewOLTPの時代にNewSQLが求められている」 マイケル・ストーンブレイカー氏という記事もいかがでしょうか。GigaOM の Derrick Harris 氏は同じくストーンブレイカー氏の研究をベースに「MySQL から抜け出られなくなっている Facebook – 死よりもひどい運命」なんていうセンセーショナルなタイトルの記事を書いていますが、コメント欄を含めかなり盛り上がっている模様です。

その他の記事

「ふたば☆ちゃんねる」英語版「4chan」の歴史と匿名性の未来

Facebook、Google Plus といったソーシャルネットワーキングサービスの新機能などが何かと話題に上がることが多い今日この頃ですが、日本語圏では依然として匿名掲示板も根強く読者・参加者を持っています。そういった日本の掲示板文化にインスパイアされた掲示板が英語圏にもあるのはご存知でしょうか?その、4chan.org の創始者とサイトの歴史などに触れた記事が Slate に載っていました。

https://ted.com/talks/view/id/874

当時ティーンエイジャーだった Christopher “moot” Poole 氏は、2004年に「ふたば☆ちゃんねる」をモデルにして掲示板を作成しました。最初に作られた/b/ 板は現在も最も人気があり、LOLcats、FAIL ブログ、リックローリング、偽 Successories ポスター など、数々のインターネット上のジョークやキャラクターなどの発祥の地となっているのも2ちゃんねると同様です。先日お伝えしたアメリカでCMに出るほどまでに人気となった Nyan Cat も、こういった掲示板などで何度もリミックス・共有され、他のサイトに広まっていっています。

/b/ の内訳 (via OhInternet)

MIT の研究者たちが昨年この板での活動を調査したところによると、/b/ だけでなんと2週間に約480万スレッド・5600万投稿があったそうです。スレッドの平均寿命はわずか3.9分、トップページの滞在時間は5秒(!)。いわゆるいまどきのサイトのように自動更新がないので流れが目に見えるわけではありませんが、この回転の速さが「スレッドが消える前に反応しないと」という意識や、「面白いものは急いでローカルに保存する」という文化を促しており、瞬間最大風速の強いインパクトのある画像をリミックスしてアップロードするインセンティブになっていると分析しています。

4chan ではほぼすべての投稿が匿名ですが、固有のアイデンティティを持つことで人々は本心を正直に話したり、実験的なことをしない傾向にあると言われています。この研究では「匿名性によってコンテンツと発言者の立場に特別なつながりがなくなり、遠慮なく失敗を恐れず面白いものを評価できる」と結論づけられています。

TED や SXSW でも匿名主義の利点を唱える Poole 氏は現在、Canvas というサイトをスタートしたそうですが、4chan も引き続き運営していくと答えています。TED の動画(上)の最後で、Poole 氏はこのように述べています。

面白いと思うのが 4chanのようなコミュニティーが オープンな広場であるというところです。フィルターはかかっていません。[…] 時代の流れはソーシャルネットワーキングに向かっており、(このようなサイトは)絶滅寸前な状況です。流れは実名社会へと向かっており、私たちの社会はプライバシーの欠如を容認する方向へと進んでいます。そのような方向へ向かう事によって私たちは多くの大切なものを失おうとしているのです。

匿名掲示板にしろ、ソーシャルネットワーキングにしろ、今までなかったものが現れることで私たちは壮大な社会実験の材料になっているのかもしれませんが、このようなすさまじい勢いのコミュニティやそこで活動する人たちの行動が研究されることで判明する人間の心理というのもありそうです。

via 4chanomics on Slate