オクトキャット、アニメ化されていた (15秒)

GitHub EnterpriseがAWSに対応した事を記念してアニメ映像が公開されました。

ちょうど、AWSのre:Inventの最中ということで制作されたようですが映像そのものについての舞台裏は今のところ見つけられていません。

GitHub Enterprise on AWS is fast, jetpack fast from GitHub on Vimeo.

オクトキャットのフィギュアがついに発売開始。急げ!

GitHubの最新のブログで突然、オクトキャットのフィギュアの発売が告知されました。

ハリウッド映画風のティザー動画もありますが、在庫がきになる人は取り急ぎクリックするのがいいでしょうか。

サイズは5インチ、お値段は40ドルです。

ヒゲの部分がぽっきり折れないか心配な造形ですが、動画を見るかぎり軟質な素材で出来ているようですね。

購入報告をお待ちしています。

オープンソース開発者やブロガーに出資できるGittipがGratipayにリブランド

GitHubでオープンソース活動をしているユーザーに感謝の気持ちとして少額送金できるサービス、Gittipが名前をGratipayに改め、リニューアルしているのに気が付きました。

2012年5月に「GitHubのためのtipjar(チップを居れる瓶)」というアイデアでスタートしましたが、当初からより大きな範囲になるであろうと想定したようです。

実際に現在はTwitterやFacebook、Open Street Mapなどのさまざまなアカウントに対して送金できるようになっています。

しかしGittipという強い名前を使っている事でGitHubであるかのように誤解されたり、またGitという名称をサービス名などに使う事自体の権利問題などがついてまわることになります。

In addition, you may not use any of the Marks as a syllable in a new word or as part of a portmanteau (e.g., “Gitalicious”, “Gitpedia”) used as a mark for a third-party product or service without Conservancy’s written permission.

またファウンダーのChad Whitacreさんもお子さんからなぜか「GitHub」の文字が入った絵を描かれるなどの混乱が起きているようです。

新しいサービス名、GratipayはGratitude (感謝)と Pay (支払い)を組み合わせた造語で、感謝の気持ちを表すためのサービスである事を明確化しています。

Gratipayでは現在、3000人近いユーザーが毎週1万3千ドルを送金しあっているとのことでユーザーベースが育ってきています。例としてみると、rebuild.fmで知られている@miyagawa さんもGratipay上で現在は二十名以上の支援者を得ています。

日本では個人をサポートする仕組みとしては有料メルマガなどが知られていますが、応援している開発者やブロガーをGratipayで支援してみてはどうでしょうか。送金は銀行口座やPayPal、ビットコインに対応しています。

via:https://medium.com/gratipay-blog/gratitude-gratipay-ef24ad5e41f9

GitHub ワンクリックでSVNなどから移行できる機能を公開?

新しいリポジトリを作った際に見慣れない画面が表示され、新機能のリリースに気が付きました。

どれだけの需要があるかはともかく、見ての通りのインターフェースでSVNやHg、TFSからインポートしてGitHubにリポジトリが作れるツールが公開されています。

試す心当たりがないのですが、移行するリポジトリがある方はぜひお試しを。実はジュラ紀からあったよ、といったタレコミもお待ちしております。

Railsの作者DHH、ルマン24時間耐久レース アマの部で勝利

モータースポーツとWebプログラミングの両方を知る人にとっては大きなニュースです。

タイトルの通り、Railsの作者として知られるDHHがルマン24時間耐久レース、アマチュアクラスで1位になったとのことです。(全体では17位)まさかこのサイトからスポーツニュースのサイトを参照するとは予想外ですが、結果を伝えるニュースにも「DHハンソン」の文字が。

WikipediaのDHHのプロフィールによると、ルマン24時間耐久レースへの参戦は今年で3年目で、写真と並んで彼の「趣味」であるとのこと。またSimple Talkのインタビューの記事によるとシルバーストーンやスパなどルマン以外のレースに参戦しているようです。

https://www.simple-talk.com/opinion/geek-of-the-week/david-heinemeier-hansson-geek-of-the-week/

追記:彼の過去のドライビングがYoutubeで公開されています。

趣味であってもここまで突き詰めるとはDHH恐るべしというのが筆者の感想です。(小並感)

今後のDHHのレース活動にも注目していきたいところです。

追記:

彼はリモートワークやアジャイルのスタイルを説いた書籍、ReworkとRemoteの著者であり、世界で30万部以上を売り上げた作家でもあります。

彼のホームページを見ると超人ぷりが伺えます。インタビューでは趣味とされていたレースも彼のホームページでは「レーサー」と明記されておりスタンスが変化しているということかもしれません。

DevArt – プログラミングによるアートをGoogleが紹介

NHKでのテレビ放送などもあり、アートにおけるプログラミングという分野に出会った方も多かったのではないでしょうか。Googleは以前からこのような分野を紹介するサイトを解説しており、さまざまな作品が集まりコンペティションも行われています。

サイトによるとDevArtとは次のように説明されています。

DevArtは新しいアートの一種です。創造性とテクノロジーの可能性を追求する開発者によってコードによって制作されます。彼らはイノベーティブなデジタルアート作品を作るために、テクノロジーをキャンバスに、コードを素材として用います。

実際のところは動画を見るのがわかりやすいです。

こちらはトップページからリンクされている作品。

こちらはfladdictさんの作品。

サイトでは使われている技術を基準にして作品を検索することもできます。たとえばAPIであったり、

プログラミング言語だったりします。

プログラミングによって制作するもはアプリやサービス、ゲームに限らず「アート作品」という選択肢もあると考えるとコードを書いてみようかなと思う機会が増えるかもしれません。

via:Hacker News

米国にてTVドラマ「シリコンバレー」が放送開始

海外ドラマには定番として医療モノ、捜査モノ、ラブストーリー、ミステリーなどがあるかと思いますが、ついにIT企業を題材にしたドラマが製作され放送が開始されています。作品名はズバリ「Sillicon Valley」で、ベイエリアでスタートアップをする若者を題材にしたコメディです。第一話のタイトルは「MINIMUM VIABLE PRODUCT(実用最小限の製品)」と、リーンスタートアップで話題になるキーワードです。

公式サイト上での見逃し配信もあるのですが、米国外からは閲覧できません。予告編については再生できるので雰囲気だけでもどうぞ。

第一話は200万人に視聴されたとのことです。果たしてこの作品が日本語で見れる日はくるのでしょうか。

すでに放送をご覧になれるなんらかの手段をお持ちの方はぜひ感想などをシェアして頂けると日本での放送の要望も高まるかもしれません。

公式サイトはこちらです。

http://www.hbo.com/silicon-valley#/silicon-valley

GitHubブログにDeNA登場

すでにご覧になった方もいるかと思いますが、GitHubの利用体験を語るビデオシリーズ、OctoTalesにお馴染みのDeNAさんが登場しています。

DeNAは2012年から7カ国にあるオフィス間のコラボレーションのためにGitHub Enterpriseを利用しています。DeNAで活躍している1300名の開発者はユーザーリサーチとコラボレーションの文化を基礎にしてモバイルゲームを通じて4千万人のユーザーが繋がるプラットフォームを構築しています。

GitHubを巡る話題に新規参戦した方向けに補足すると、「GitHubを利用する」とはgithub.comを使うという事だけではなく、独自のインフラ環境で実行できる「GitHub Enterpriseを使う」というケースが少なからずあります。この文脈を読み落として「うちもGitHub使ってるもんねー」と言うとスベる場合があるのでご注意下さい。

リンク先の勉強会のレポートを読むとわかりますが、GitHub Enterpriseについてはグリーなどの大きなユーザーがプロダクトの改善に貢献したという背景もあり、日本のマーケットのインパクトは少なくは無いのでしょう。

グリー主催の勉強会「GitHub:E Casual Talk」に潜入|【Tech総研】

知らないと残念過ぎるGitHubの新機能とグリー・DeNA・クックパッド・はてな・ペパボ・ドリコムの活用事例~GitHub:E Casual Talkレポート | イベントカレンダー+ログ

いずれにせよGitHubのFilmチームが撮影した動画は日本の風景もぐっとムードがある映像になっていて必見です。

via:https://github.com/blog/1789-octotales-dena

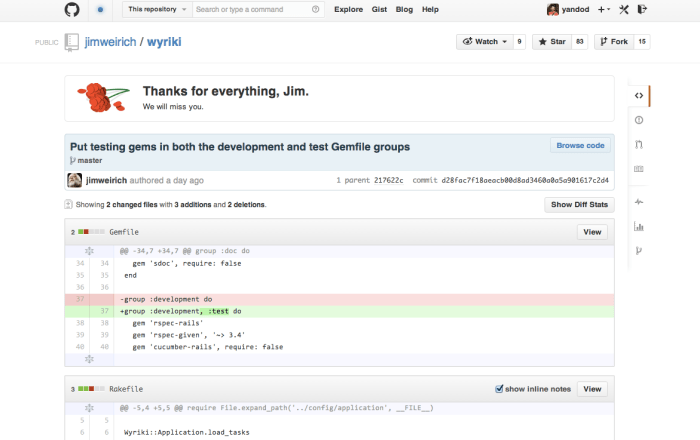

rakeの作者 Jim Weirich氏、死去

DHH氏のツイートにてrakeの作者、Jim Weirich氏が亡くなったというニュースを知りました。

毎日のように使うオープンソースツールの作者が亡くなったというのを聞くのは非常に残念で、今後コンソールを叩く時にこの事が頭をよぎるような気がします。

昨年の夏のカンファレンスにてウクレレを披露した姿はとても楽しげで強く記憶に残っています。 R.I.P.

追記

一昨日まではGitHubにコミットをしておりログにコメントがあつまっているとのこと。

追記2

GitHubの最後のコミットにGitHubからもお別れのメッセージが出ています。

プルリクエストに対するすごいレスポンス

プルリクエストへのすごい返信が話題になっていました。

- ファンクショナルテスト用にSQLiteのサポートを追加

- 後でみます。というかだいぶ後になりそう。僕はウクライナ人なんだけど、今革命が起きているので。

- 気をつけて!

- 良い革命を!

GitHub上のコミュニケーションなので軽い内容ですが、ウクライナでは本当に武力衝突が起きておりオープンソースの広がりと同時に世界の広さも感じます。

追記:

問題のプルリクエストのコメント欄はちょっとしたお祭り状態です。

https://github.com/fre5h/DoctrineEnumBundle/pull/12

via:https://twitter.com/andrey_butov/status/426018565561401344